Ein Messengerdienst, der Ärzte und Patienten verbindet? Der die Anforderungen an Datensicherheit im Gesundheitswesen erfüllt und neben Chats auch Videosprechstunden oder Gruppengespräche ermöglicht? Produktmanagerin Hang Nguyen erklärt, wie Garrio entstanden ist.

MEDI: Frau Nguyen, Sie gehören zum Entwicklerteam der Firma Silentium und arbeiten an dem Messenger Garrio mit.

Nguyen: Ja, genau. Ich bin frühzeitig während meines BWL-Studiums mit der agilen Softwareentwicklung in Kontakt getreten. Seitdem habe ich viel Spaß dabei gefunden, mich tagtäglich mit Problemen, Lösungen und Innovationen zu beschäftigen.

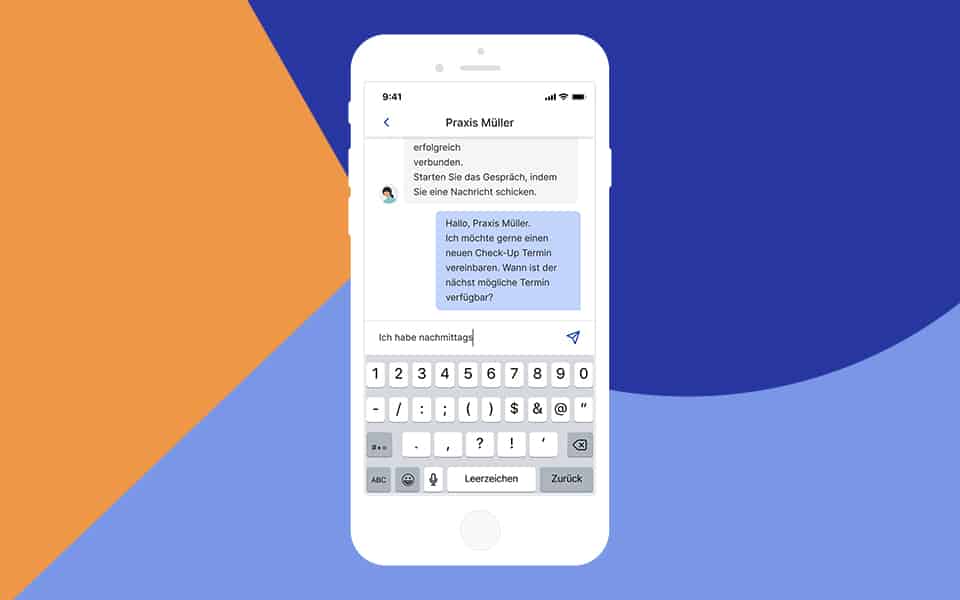

MEDI: Was genau ist Garrio, wie unterscheidet er sich von anderen Messengerdiensten?

Nguyen: Garrio ist eine Kommunikationsplattform. Ganz wichtig: Im Gegensatz zu üblichen Messengerdiensten kann mit Garrio eine sichere patientenbezogene Kommunikation stattfinden. Eine Praxis und ein Patient können sich miteinander verbinden und austauschen: telefonisch, per Chat oder per Video. Das funktioniert in Zukunft auch mit zwei oder mehreren Praxen. Die Idee ist, verschiedene medizinische Akteure miteinander zu verbinden.

MEDI: Ist ein Chat denn irgendwie besser als ein Telefonat?

Nguyen: Der Chat bedeutet weniger Anrufe, weniger Stress und Unterbrechungen an der Anmeldung. Die MFA erhält die Patientenanfragen schriftlich und kann sie per Messenger in Ruhe abarbeiten. Der Patient muss nicht in der Warteschlange warten und kann mit wenig Aufwand die Anfragen strukturiert übermitteln. Wir planen auch einen Austausch von Dokumenten per Chat oder die Möglichkeit, dass zwei Ärzte und ein Patient miteinander verbunden sind. Patient und Praxis können sich mit wenigen Klicks relevante Dokumente und Fotos gegenseitig zuschicken. Das spart Wege und Zeit. Der Chat ist schneller als ein Telefonat und sicherer als beispielsweise eine E-Mail.

MEDI: Wie entwickelt man so eine Software?

Nguyen: Wir können nur eine gute Software machen, wenn wir die Probleme der Nutzer gut verstehen. Wir müssen herausfinden, was für ein Endprodukt für die Nutzer am besten geeignet ist. Deshalb muss man sehr viel miteinander reden und gemeinsam die Ideen in Form von verschiedensten Prototypen testen. Schon in der Ideenphase von Garrio haben wir Ärztinnen und Ärzte einbezogen und immer wieder befragt. Wir haben sehr viele W-Fragen gestellt, um die spezifischen Probleme zu erkennen, die wir lösen sollen. Als Beispiel: Wer soll mit Garrio arbeiten, wann und wie oft soll die Software eingesetzt werden, welchen Mehrwert soll Garrio in der Praxis bringen? Die Ärzte sind unsere Experten, wir sind auf ihr Wissen angewiesen, um ein gutes Produkt zu erstellen. Mit ihren Antworten können wir das Problem erst richtig erfassen, das gelöst werden soll. Erst dann können wir Lösungsvorschläge machen.

MEDI: Das heißt, die zukünftigen Anwender sind an der Software-Entwicklung beteiligt?

Nguyen: Genau. Die Ärzte erklären uns als erstes ihren Alltag, ihre Probleme, testen unsere Lösungsvorschläge und geben uns ein Feedback. Das zeigt uns, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Wir entwickeln, testen und verbessern, bis ein erster Prototyp steht. Der Workflow zeigt uns, ob die Probleme der Tester zufriedenstellend gelöst sind und ob es einen Mehrwert gibt. Wenn wir mit dem Ergebnis zufrieden sind, suchen wir in weiteren Tests gezielt nach Schwachstellen, zum Beispiel auch in Gesprächen mit MFAs oder Patienten. Unsere zukünftigen Anwender wissen, dass sie Einfluss auf die Entwicklung haben. Das ist aus unserer Sicht ein riesiger Vorteil!

Ruth Auschra